こんにちは!アプリケーションプランニングの人事部です。これから入社される皆さんにとって、「いつ頃・どんな活躍ができるのか」というのは、大きな関心事の1つではないでしょうか。今回は当社でのキャリアについてご紹介したいと思います。キャリアに深く関係する評価制度・教育制度にも踏み込んでいますので、ご自身の将来を想像する際の参考にしてみてくださいね。

◆理想の未来へ着実に歩みを進めていける人事制度

当社の人事制度は、「ITエンジニアとしての成長」「プロジェクトのキーマンとしての成長」の2種類の成長を追いかけながら、キャリアアップをしていく仕組みです。

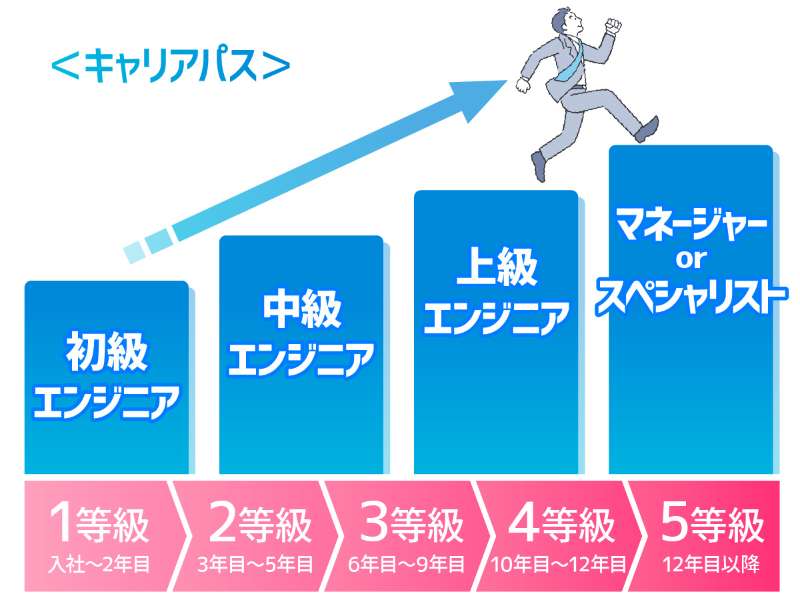

「ITエンジニアとしての成長」とは、エンジニアとしての「レベル」を上げていくことを指しています。入社して最初は、基礎を習得していく初級エンジニア。その次の中級でエンジニアとして独り立ちします。後輩の育成も担当する段階です。上級エンジニアでプロジェクトをまとめられるレベルに達し、それ以降はマネージャーとして組織管理に当たります。

「プロジェクトのキーマンとしての成長」とは、3等級(リーダー)・4等級(課長代理)・5等級(課長などの管理者)へと「等級・役職」を上げていくこと。各等級で目安となる経験年数は決まっており、エンジニアとしての成長に合わせて昇格していく仕組みとなっています。

例えば、リーダーを務められる3等級には、中級エンジニアとして独り立ちする入社6年目以降に昇格する、というのが標準のキャリアパスとなっています。活躍を願っているからこそ、無理な役割を与えることがないように、というのが会社の想いです。リーダーになるための研修やプロジェクトを通じて、必要十分な知見を得られるように育成することを重視しています。

当社ではマネジメント志向のエンジニアが大半であるものの、スペシャリストとして現場の第一線で活躍し続けるキャリアパスも選択可能です。自らの意思でプロジェクトの異動希望を出せる「自己申告制度」もあり、希望のキャリアの実現を多角的に支援しています。

◆納得感があり、モチベーションに繋がる評価制度

一般的にエンジニアでは、定量評価と定性評価を組み合わせた評価が多くなっています。定量評価とは、結果を数値化し、客観的に評価する方法です。例えば、プロジェクトの進捗や貢献度などを評価します。一方の定性評価とは、数値化できないものを使って評価する方法です。勤務態度や仕事への責任感などが該当します。

当社でも、定量評価と定性評価の両方を導入しています。特筆したいのは、評価に用いられるのが会社から与えられる目標ばかりではない点です。社員一人ひとりが、どのような活躍をしたいのかを考え、設定する目標があります。個々人の考えや能力が反映された目標となり、モチベーション高く保ちやすいことが特長です。

また、評価は、自己評価を含めた3段階で行い、都度フィードバックも行います。一次評価は、現場での活躍をよく知るリーダーが担当。二次評価は、一次評価の正当性を確かめる目的で、課長が行います。評価を平準化し、評価者の違いによるブレを防ぐことができます。

この一連の評価制度は2018年に刷新しました。外部調査機関による社員調査では、「賃金が明確化した」と答えた人の割合が2018年を境に50%増加しています。評価は給与金額の決定に大きく関わりますので、調査結果から、納得度の高い評価制度になっていると言えるでしょう。

◆キャリア形成を支援する多彩な教育プログラム

当社では、リーダー教育やマネージャー教育など、キャリアにリンクさせた階層別教育制度を設けており、順調なキャリア形成をサポートしています。

入社後に用意しているのは、初級エンジニア研修。新人研修とOJT教育からなる、長期の教育プログラムです。新人研修では、システムエンジニアとインフラエンジニアの基礎を学習し、3ヶ月後の資格取得を目指します。新人研修の最後には実際のプログラミングにも挑戦。アウトプットによって知識の定着を図り、学習内容を自分のものにする研修になっています。

その後、21ヶ月間のOJT教育がスタート。新人1人ひとりにOJT担当の先輩社員がつき、2人は同じプロジェクトに参画します。プロジェクトごとに必要となる知識・技術が異なることから、現場に即したスキルアップができるようにしているのです。気兼ねなく質問・相談できる相手が常に傍にいることは、早い成長の助けとなっています。

また、階層別研修とは別にeラーニング研修も用意しており、数百種類のコンテンツから自由に受講することが可能です。「後輩に教えるために復習しておきたい」「プロジェクトマネジメントを勉強したい」など、各自の課題に応じて積極的に活用されています。